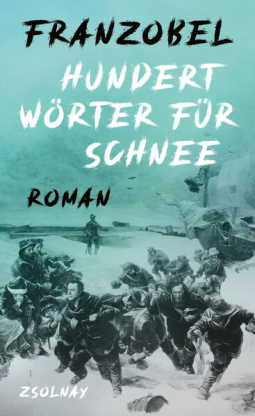

Hundert Wörter für Schnee

Roman

von Franzobel

Dieser Titel war ehemals bei NetGalley verfügbar und ist jetzt archiviert.

Bestellen oder kaufen Sie dieses Buch in der Verkaufsstelle Ihrer Wahl. Buchhandlung finden.

NetGalley-Bücher direkt an an Kindle oder die Kindle-App senden.

1

Um auf Ihrem Kindle oder in der Kindle-App zu lesen fügen Sie kindle@netgalley.com als bestätigte E-Mail-Adresse in Ihrem Amazon-Account hinzu. Klicken Sie hier für eine ausführliche Erklärung.

2

Geben Sie außerdem hier Ihre Kindle-E-Mail-Adresse ein. Sie finden diese in Ihrem Amazon-Account.

Erscheinungstermin 18.02.2025 | Archivierungsdatum 13.04.2025

Sprechen Sie über dieses Buch? Dann nutzen Sie dabei #HundertWörterfürSchnee #NetGalleyDE! Weitere Hashtag-Tipps

Zum Inhalt

Nach »Das Floß der Medusa« und »Die Eroberung Amerikas« erzählt Franzobel in »Hundert Wörter für Schnee« die abenteuerliche Geschichte der Eroberung des Nordpols. Im Herbst 1897 bringt der...

Verfügbare Ausgaben

| AUSGABE | Anderes Format |

| ISBN | 9783552075436 |

| PREIS | 28,00 € (EUR) |

| SEITEN | 528 |

Auf NetGalley verfügbar

Rezensionen der NetGalley-Mitglieder

Ein ergreifender Roman mit historischem Hintergrund

Perfekt recherchiert und in Szene gesetzt

Franzobel erzählt in diesem Buch die Geschichte des amerikanischen Abenteurers Robert Edwin Peary (1856-1920), einem Ingenieur und Polarforscher. Im Jahr 1897 verschleppt er sechs Inughuit auf einem Dampfschiff von Grönland nach New York, um sie auszustellen und zu präsentieren. Unter ihnen ist der 9-jährige Minik, der als einziger überleben wird. Sein tragisches Schicksal ist herzzerreißend. Er wird immer heimatlos bleiben und erst am Ende seines Lebens kann er endlich glücklich werden.

Doch es geht auch um die Ureinwohner, die Inughuit, die im Nordwesten der Insel leben. Um ihre Lebensart, ihren Glauben und ihre Traditionen. Und um ihren Überlebenskampf in dieser menschenfeindlichen Umgebung.

Durch diesen überaus spannenden Roman, der wahren Begebenheiten nachempfunden ist, führt der Autor mit einer lebendigen und flüssigen Schreibweise. Er hat die verschiedenen Charaktere lebensecht und detailliert in Szene gesetzt. Die historischen Fakten wurden akribisch recherchiert.

Ebenso hat mich sehr beeindruckt, dass am Ende der Lektüre beschrieben wird, wie sich das Leben der einzelnen Protagonisten weiterentwickelt hat.

Mich hat dieses Buch gefesselt und das Los von Minik schließlich zu Tränen gerührt. 5 Sterne und eine ganz klare Leseempfehlung.

Walter F, Buchhändler*in

Walter F, Buchhändler*in

Franzobel beschreibt mit viel Ironie die strapaziöse Eroberung des Nordpols und gibt dem Naturvolk Grönlands, den Inughuits, ein neues Gesicht. Mit leger-witzigem Humor legt er seinen Protagonisten und Erzählern eine freche Zunge ins grönländische Maul. In einem erbitterten Wettkampf lässt er Robert Peary und Frederick Cook, die aus verschiedenen Beweggründen ihre Abenteuer starten, gegeneinander antreten. Ihr großes Ziel: Die Eroberung des eisigen Nordpols, und das als jeweils Erster. Im Zuge dieser Eroberungsversuche verschleppt Peary sechs Inughuits nach Amerika, um sie auszustellen und herzuzeigen. Dabei stirbt ein Großteil der Entführten. Übrig bleibt der neunjährige Minik. Im Fortgang des Romans wird nun seine Geschichte erzählt. Minik wird zum Spielball zwischen der zivilisierten Kultur und seiner, für damalige amerikanischen Verhältnisse, primitiven Lebensweise. Franzobels Bleistift sitzt dabei sehr locker. In teils ironischen und hochwitzigen Wortbildern beschreibt er, akribisch und historisch penibel genau recherchiert, das Leben und Überleben der Inughuits im tiefgefrorenen Grönland und stellt sie der neuzeitlichen Lebensweise der Amerikaner gegenüber. Dabei entzaubert er den angeblichen Fortschritt der zivilisierten Kultur. Mehr als einmal wünschte ich mich zurück in die frostige Einsamkeit des Nordpols, um der Hektik und dem Erfolgsstreben der Moderne zu entgehen. Mit viel Ironie und sehr schelmenhaft ist Franzobel ein ausgezeichneter historischer Abenteuerroman gelungen. Ich habe ihn verschlungen. Bitte unbedingt lesen.

«Wir werden Grönland so oder so bekommen», sagte Donald Trump diese Woche in seiner Rede vor dem US-Kongress. «Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit.» Was Grönland und seine Einwohnerinnen und Einwohner davon halten, interessiert ihn nicht. Das ist nichts Neues: So sind die Amerikaner schon Ende des 19. Jahrhunderts mit Grönland umgesprungen, allen voran der amerikanische Polarforscher Robert Edwin Peary. Er reiste in mehreren Expeditionen zwischen 1886 und 1909 mehrmals nach Grönland. Sein Ziel war abe nicht die grösste Insel der Welt, sondern der Nordpol. 1892 schaffte er es, das Land zu durchqueren. 1909 erreichte er zusammen mit seinem Diener Matthew Henson und vier Inughuit den Nordpol. Sagte er jedenfalls danach. Ob er es wirklich geschafft hat, ist sehr umstritten. Er selbst war besessen vom Nordpol und ging dafür wörtlich über Leichen. Die indigenen Bewohner Grönlands studierte er wie wilde Tiere. 1897 verschleppte er sechs Inughuit nach New York. Sie wurden im naturhistorischen Museum ausgestellt und lebten da im Kellergeschoss. Unter ihnen befand sich der zehnjährige Junge Minik. In seinem neuen Roman erzählt der österreichische Schriftsteller Fanzobel die Geschichte von Robert Edwin Peary, seiner Frau Josephine und vor allem von Minik und seiner Familie. Das Buch ist kein historischer Roman. Wir tauchen also nicht ein in die Zeit und den Geist Ende des 19. Jahrhunderts. Franzobel erzählt die teils haarsträubende Geschichte rund um den Polarforscher und die Inughuits distanziert und aus heutiger Sicht. Warum das Buch gerade deshalb besonders lesenswert ist, das sage ich Ihnen diese Woche in meinem 245. Buchtipp.

Es ist eine verrückte Geschichte. Ich meine die historischen Ereignisse. Fanzobel musste da gar nichts mehr hinzufügen. Robert E. Peary gilt als grosser Polarforscher, als typische Entdeckerpersönlichkeit, als Mann, der mit seinem eisernem Willen das ewige Eis bezwungen und als erster Mensch (vielleicht) den Nordpol erreicht hat. Das Bild von ihm mit Bart und Fellkapuze ist geradezu ikonisch. Es ziert zum Beispiel das Titelbild des Buchs «Legendäre Expeditionen» von National Geographic. In dem Buch geht es unter anderem um James Cook, Charles Darwin und David Livingstone, um Jacques Cousteau, Auguste und Bertrand Piccard und Thor Heyerdahl und natürlich um Fridtjof Nansen, Pearys ewigen Konkurrenten. Sie alle erzählen in diesem Buch von ihren Expeditionen – und all diesen Expeditionsberichten stellt National Geographic das Bild von Robert E. Peary voran. Er muss der Inbegriff eines Entdeckers gewesen sein.

Doch bei näherer Betrachtung hat der Mann in der Fellkapuze sehr viel mehr gemein mit Donald Trump, der sich Grönland heute unter den Nagel reissen will, als mit einem Jacques Cousteau oder einem Thor Heyerdahl. Denn eigentlich war Robert E. Peary nichts anderes als ein Pirat – und ein besessener dazu. Es ist diese Geschichte, die Franzobel in seinem Buch über Peary und seinen Kampf um den Nordpol erzählt.

Dabei müssen wir zuerst eine nicht ganz unwesentliche Frage klären: Was Nordpol meint. Es gibt nämlich verschiedene Nordpole. Da ist einmal der geographische Nordpol, also der oberste Punkt der Erdkugel. Der steht fest: Er befindet sich bei 90 Grad nördlicher Breite. Dann gibt es den magnetischen Nordpol, das ist der Ort, an den die magnetischen Kompassnadeln zeigen. Er befindet sich derzeit bei etwa 86° nördlicher Breite und 138° östlicher Länge, nördlich von Ostsibirien. Seit dem 15. Jahrhundert wanderte er langsam um Kanada. Peary wollte den geographischen Nordpol erreichen. Weil der Kompass ab etwa 80 Grad nördlicher Breite nur noch ungenau und instabil funktioniert, war es zu seiner Zeit allerdings gar nicht so einfach, den Pol zu orten.

Franzobel setzt mit seiner Erzählung 1891 ein. Peary landet per Schiff an der Küste im Nordwesten von Grönland. Hier lässt er sich bei einer Gruppe von Inughuit nieder. In den Entdeckererzählungen heisst es, er habe als erster die Überlebenstechniken der indigenen Bevölkerung von Grönland studiert. Das klingt, als hätte er freundlich an deren Häuser geklopft und eine Umfrage gemacht. Franzobel beschreibt, wie es wohl wirklich war: Peary lässt sich wie ein Parasit mit seinem Team im Dorf der Inughuit nieder, zwingt die Einheimischen, ihm Pelzkleidung zu nähen, fotografiert sie, vor allem die Frauen, und raubt ihnen Unschuld, Schätze, Heiligtümer – und Kinder. Dazu später mehr.

Wirklich ausserordentlich an der Expedition waren zwei Begleiter von Peary. Zum einen liess er sich von seiner Frau begleiten: Josephine Cecilia Peary war die erste weisse Frau in der arktischen Eiswüste. «Keine Schönheit, aber eine imposante Erscheinung», schreibt Franzobel. Auf der zweiten Reise nach Nordgrönland war sie sogar schwanger und brachte im ewigen Eis Tochter Marie Ahnighito zur Welt. Zum anderen hatte Peary für seine Expeditionen einen schwarzen Diener angeheuert: Matthew Alexander Henson hat ihn auf seinen Expeditionen begleitet und er hat, anders als sein weisser Herr, die Sprache der Inughuit gelernt. Er war in der Lage, sich mit ihnen zu verständigen und übersetzte für Peary. Es ist ähnlich wie bei der Erstbesteigung des Mount Everest: Lange wurde die nur Sir Edmund Hillary zugeschrieben. Erst in den letzten Jahren wurde anerkannt, dass der Neuseeländer die Besteigung des höchsten Bergs der Welt ohne den nepalesischen Sherpa Tenzing Norgay nie geschafft hätte. Das ist auch bei Peary so: Ohne Matt Henson hätte er es nicht geschafft, den Pol (fast) zu erreichen.

In seinem Buch erzählt Franzobel aus der Sicht eines Erzählers in der heutigen Gegenwart. Er taucht also nicht in das Denken der Zeit ein, sondern reflektiert aus heutiger Sicht. Ein Bespiel dafür gibt dieser Kapitelanfang:

1896 lösten Nachrichten vom Klondike einen Goldrausch aus. Wir denken da gleich an Charlie Chaplin, wie er einen Schuh verspeist. Kleine Abenteurer und große Strauchdiebe ließen alles stehen und liegen, um im Nordwesten Kanadas ihr Glück zu suchen. Dass zur gleichen Zeit eine Fieberepidemie in Nordgrönland die Bewohner aussiebte wie mit einer Goldwäscherpfanne, bekam dagegen niemand mit. Über die Grippewelle bei den Eskimos gibt es keinen Chaplin-Film. (S. 198)

Beim Erzählen der Handlung schaut Franzobel meistens Josephine, kurz: Jo, und Matt über die Schultern. So auch hier, als sich Jo als erste Amerikanerin im Norden Grönlands Gedanken über den Namen des Landes macht:

Der Name Grönland, Grünland, den Erik der Rote diesem Eiland umgebunden hatte, um Siedler anzulocken, war ein Etikettenschwindel, die Lüge eines mittelalterlichen Touristikers. Grün war hier allenfalls die Hinterseite der Ohren jener, die dumm genug gewesen waren, sich herlocken zu lassen. Was hatte sie hier zu suchen? (Seite 18)

Josephine verstand nicht, weshalb ihr Mann zum Nordpol wollte. War es aus demselben Grund, weshalb ein Bergsteiger auf den Gipfel musste? Weil er da war! Aber der Nordpol war gar nicht da. Sie sah verrottetes Moos an den Klippen, eine von fahlen Gebirgszügen umrandete Bucht, hingetupfte Eiszungen, aber keinen Nordpol. Sie empfand kein Glück des Ankommens, schüttelte den Kopf und verschwand unter Deck.

Peary hatte geahnt, dass sich eine Frau in der Arktis vermarkten ließe. Tatsächlich waren die Zeitungen aus dem Häuschen, aber nicht alle waren begeistert. Patriotische Frauenvereine, Pfarrer, Ärzte, ja, selbst der Verband texanischer Viehzüchter reagierten empört. Eine Frau am Pol, das sei ein Skandal und der Untergang aller Zivilisation. Josephine ließ sich davon genauso wenig beeindrucken wie von den Stimmen, die sie vor Peary gewarnt hatten. (Seite 28)

Josephine ahnt, dass ihr Mann sie nur geheiratet hat, um das Thema abhaken zu können. Und um jemanden zu haben, der ihm eine Fahne näht. Franzobel schreibt, dass sie sich vorkomme «wie eine entwertete Briefmarke, abgeschleckt und abgestempelt». Trotzdem will sie sich nicht eingestehen, dass ihr Mann ein Holzklotz ist und auf ewig seiner Mutter treu bleiben wird, auch wenn sie, Jo, eine «geborene Diebitsch mit adeligen Vorfahren und der Fähigkeit, Gerichte wie Erbsensuppe mit gezuckerten Bohnen und Mohn oder Kartoffelpüree in Suppe zuzubereiten» ist. Zumindest ist sie nach der Heirat nicht mehr «Teil der Fischereiflotte, wie man die unverheirateten Damen nannte, aber sollte sie deshalb mit 25 Jahren ihre Sehnsucht nach dem Röhren des Hirsches aufgeben?»

Aus der Sicht des belesenen schwarzen Dieners Matt beschreibt Franzobel den Polpiraten Peary so:

In keinem seiner Bücher war Henson einem so unnahbaren Menschen begegnet. Gegen Peary war sogar der alte Scrooge aus Dickens’ Weihnachtsgeschichte ein geselliger Kerl. Er erinnerte an Kapitän Ahab, nur war sein weißer Wal ein Kanal. Pearys Kommunikationsform war der Befehl. Und mit dem rollenden R klangen seine Sätze wie ein schnurrender Motor. Er kommandierte Matt, die Einheimischen, auch sich selbst. Was er sonst von sich gab, waren Verkündungen —etwa, dass der Verstand der einzige Gefährte eines Mannes sei, aus Unehrlichkeit nie etwas Rechtes entstehe. Erwiderte Matt anderes als »Jawohl, Sir«, wurde er zusammengestaucht. Ruhm, hatte Peary immer gesagt, war alles, was er wolle. Ruhm. (Seite 26)

Dieser Mann also besucht die Inughuit in Nordwestgrönland. Nein, das ist keine Begegnung auf Augenhöhe. Die Inughuit besitzen Messer aus Knochen, Harpunenspitzen aus Walrosszähnen und Schlitten. Mehr als achtzig Jahre vor dem Besuch von Robert E. Peary hatten sie zum ersten Mal Kontakt mit Qatlunaken, wie sie die Weissen nennen. Übersetzt heisst das «grosse Augenbrauen». Bis dahin waren sie überzeugt, die Welt sei auf Nordgrönland beschränkt. Zu den Menschen in Südgrönland hatten sie keinen Kontakt, und das Inlandeis war Geister-Land. Ihre Welt war beschränkt auf einen Küstenstreifen, das Wasser und das Eis. 1818 hatten sie zum ersten Mal «grosse Augenbrauen» gesehen. Das waren die Männer der John-Ross-Expedition. Sie hielten sie für Mondbewohner, vor denen man Frauen, Kinder und Vorräte besser versteckte.

Es wäre besser gewesen, sie hätten sich auch vor Robert E. Peary versteckt. Aber der lässt sich nicht so einfach abwimmeln. Er zwingt sie dazu, ihm Fellhosen und Felljacken zu nähen, ernährt sich von ihren Fischen und ihren Robben und zieht dann mit seinen Begleitern ins Geister-Land. Klar, dass das nicht gut gehen kann. Die Weissen wollen den Inughuit Zivilisation beibringen und den Aberglauben austreiben – und berühren dabei das Kruzifix, das sie sich um den Hals gehängt haben.

Zum ersten Clash der Zivilisationen kommt es, als Josephine nach ihrer ersten Grönlandreise zurückkehrt nach New York.

Ich weiß nicht, was härter ist: hier in einem geschnürten Korsett zu sitzen oder auf Grönland in Hosen umherzulaufen. – Sie hatten Hosen an? Ein Augenblick der Schockstarre. Hosen? Skandalös! Dann sagte jemand, er habe so etwas bei Radfahrerinnen gesehen, aber es sei unerhört. Hosen! Der Untergang des Abendlandes! Fehlt nur noch, dass Damen breitbeinig auf Pferden sitzen, Gewichte stemmen und wählen gehen. Jo unterdrückte ein Verlegenheitslachen und schwieg. Sie schwieg den ganzen Abend, auch als Cocktails serviert wurden und sich die Herren in den mit schweren Lederfauteils bestückten Rauchersalon zurückzogen. Grönland erschien ihr unendlich weit entfernt. Und doch sehnte sie sich nach dieser kargen, reinen Landschaft, nach den immer freundlichen Menschen mit ihren Robbenspeckgesichtern, nach der Stille und der klaren Luft. Die Sätze hier klangen hohl: »Ich bin Ihnen in jeder Hinsicht, meine Teuerste, zu Diensten verpflichtet.« Andere waren »entzückt, geradezu begeistert«, und allen war alles eine Ehre. Lauter Schleimer. (S. 134)

In diese hohle Welt entführt Peary nach seiner zweiten Reise sechs Inughuit, darunter den kleinen Minik. Er ist, neben Josephine und Matt, die dritte Hauptfigur des Buchs. An ihm zeigt Franzobel schonungslos das Schicksal eines Menschen, der zwischen zwei Kulturen aufgerieben wird. 1897 trifft Minik zusammen mit seinem Vater und vier weiteren Inughuit in New York ein, zynischerweise machen sie die Überfahrt auf einem Schiff namens Hope. Im Rahmen einer Völkerschau werden sie im Naturhistorischen Museum ausgestellt. Es dauert nur gerade einen Monat, bis sie sich alle mit

Infektionskrankheiten infizieren. Im Frühling des darauffolgenden Jahres sind vier von ihnen tot. Ein Museumsmitarbeiter namens William Wallace inszeniert ein traditionelles Begräbnis. Unter dem Tuch befindet sich aber keine Leiche, sondern nur der Pfosten eines Baugerüsts, an den Wallace eine Gipsmaske gebunden hat. Die echten Leichen werden konserviert und ins Museumsinventar aufgenommen. Minik überlebt. Er wird von diesem Wallace adoptiert. Allerdings nicht aus Menschenliebe, sondern weil Wallace sich daraus eine Verdienstquelle erhofft.

Und Peary? Der reist inzwischen wieder in den Norden. Er will noch immer den Nordpol erreichen. Diesmal begleitet ihn Josephine nicht. Also holt sich Peary eine eingeborene Gefährtin. Mit ihr hat er am Ende zwei Kinder. Er klaut den Inughuits ihren heiligen Stein, einen Meteoriten, und bringt ihn nach New York. Er sagt, er habe als erster Mensch den Nordpol erreicht, vermutlich war aber Matt Henson vor ihm da – und wahrscheinlich war es gar nicht der Nordpol.

Und die Inughuit? Die sind froh über die Rückkehr der Weissen. Messer, Nadeln, Metalltöpfe … Jeder kriegt etwas. Nur die Schamanin Atangana warnt:: Die Großen Augenbrauen bringen nichts als Ärger. Eines Tages werdet ihr so essen wie sie, ihre Kleider anziehen und an keine Geister mehr glauben. Ihr werdet den Lauf der Welt verändern und es nicht merken.

Genau so ist es gekommen.

Schön am Buch von Franzobel ist, dass er keinen historischen Roman geschrieben hat. Er taucht also nicht ein in die Zeit und ihre Perspektive, sondern macht das unglaubliche Verhalten und die Habgier von Peary, Wallace und den andren Weissen damit deutlich sichtbar. Und ganz nebenbei ist das auch noch wirklich gut geschrieben.

Und was hat es mit dem Titel des Buchs auf sich? Haben die Inughuit tatsächlich Hundert Wörter für Schnee? Peary ist überzeugt davon. Bei seiner Durchquerung von Grönland hat er nichts anderes gesehen als Eis und Schnee. Pulverschnee, Eisbrei, gefrorenen Schnee … er ist überzeugt, dass tausend Wörter nicht reichen dafür. Umgekehrt sagt Minik, als er zum ersten Mal in New York ist: Grün. Ihr müsst hundert Wörter für die Farbe Grün haben. Grün, durch das jemand barfuß gelaufen ist, Grün nach dem Regen, Grün im Sonnenlicht, sattes Grün, hungriges Grün, Grün vor dem Regen. Und Grau, ergänzte Aviaq. Gewaschenes Grau, Grau, auf das die Sonne scheint, Grau, über das Menschen gehen. (S. 232f.)

Die «Hundert Wörter» sind also nichts anderes als eine Chiffre für Fremdheit und die Unfähigkeit, dieser Fremdheit sprachlich beizukommen. Einer zerstörerischen Fremdheit. Nicht nur für die Inughuit, auch für die Qatlunaken, die «grossen Augenbrauen». Das macht Franzobel schon klar, bevor das Buch beginnt. Er stellt dem Roman nämlich einen Satz aus dem Matthäusevangelium voran:

Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei doch Schaden an der Seele nimmt?